化学繊維にはかなわないシルクの魅力

・張り感の美しいドレス

・光沢の良いブラウス

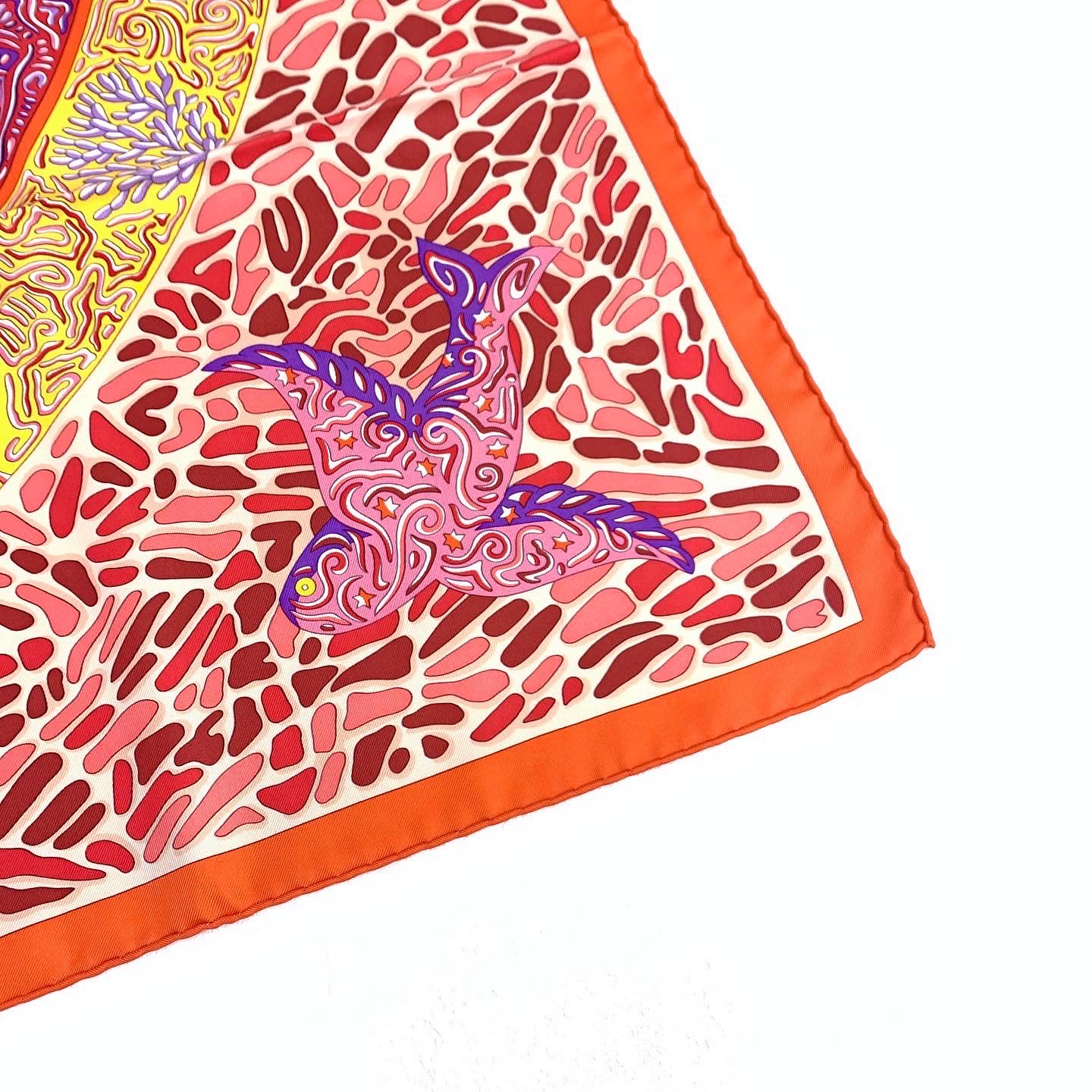

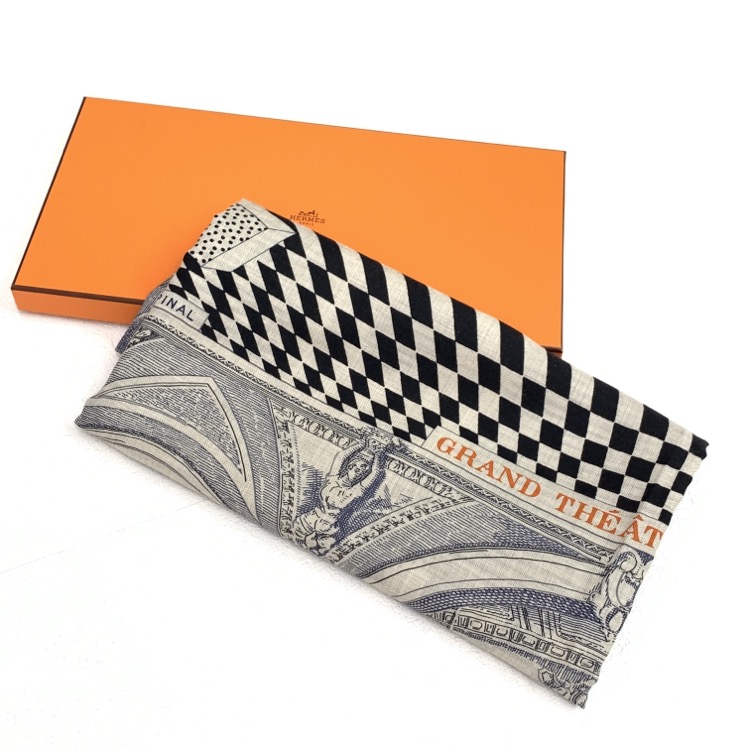

・発色のよいスカーフ

・しっとりとすべりのいいジャケットの裏地

・柔らかく軽い着心地のセーター

若い世代には手軽にお洗濯ができなくてケアが大変と敬遠されてしまいがちですが、化学繊維や合成繊維には敵わない魅力のある天然素材のシルクです。シルクは製品の魅力を高める美しい光沢や色を乗せた時の発色の良さ。着用して軽く、滑らかな肌触り。裏地で使用する際には摩擦を抑えたさばきの良さ。機能的には吸湿性、放湿性の高さから季節を問わず体感での快適さ。天然素材故に希少性の高さ。

たくさんの魅力を持つ素材です。

ドルチェ&ガッバーナ カメリアプリントドレス

出典:https://www.dolcegabbana.com

いつごろから作られていた?シルクの始まりは紀元前3000年!?

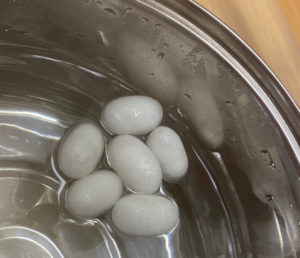

シルクの原材料の繭

シルクの原料が蚕蛾の繭と知っていても、普段シルクを手にしている時に蚕蛾の幼虫や成虫になった蛾の姿を思い浮ぶ。そのようなかたは少ないと思います。いちいち思い出していたらスカーフを首に巻くことを躊躇してしまいそうです。

(幼虫の画像をここで使いたいところですが、卵にとどめておきます。)

(やはり…卵もやめておきます。)

熱い紅茶に繭を落としたところから始まった!?

蛾の幼虫が吐き出す物質から繊維を作る

この繭を生地にすると着想したことに驚きです。その歴史は中国大陸で紀元前3000年とも6000年までさかのぼるとも言われています。一説によると始まりは・・・

・桑の木で葉を食べていた蚕蛾の幼虫がぷっくりしていて可愛らしかったと。

(個人的にはこの時点で可愛いと思うことから理解不能です。)

↓

・可愛いので手のひらで遊ばせていたら糸を吐き出し始めたと。

↓

・その吐き出した糸が大変に美しい光沢を持っていることに興味を持ち、出来上がった繭をお茶を飲みながら眺めていたと。

↓

・その際に誤って繭を飲んでいたお茶に落としてしまった。

↓

・熱いお茶の中で糸が容易にほどけることがわかって、繊維にすることを思いついたとのこと。

少々動機付けに無理があるような気がいたしますが、紀元前のお話です。

日本でシルクのはじまりと世界シェア60%の日本製シルク

大陸からシルクの製造技術が日本に渡ってきたのは弥生時代と言われています。近代でも大変な製造作業です。機械化されていない時代での苦労は想像を超えます。

世界一の生産国となった明治時代

希少性が高く、高価で取り引きされたシルクは江戸時代には幕府より生産を奨励され、製造技術が向上していきます。明治、大正時代には本家の中国を抜き世界第一の生産国となり、重要な輸出品になります。明治時代に勃発した日露戦争の戦費はシルク輸出の外貨で賄ったとされています。

その後世界恐慌や化学繊維の開発で波乱の時代を経たのち、世界遺産に制定された富岡製糸場の絹産業遺産群からもわかるように養蚕業と製糸業は日本での機械産業の近代化に大きく貢献します。

当時は兼業も含め農家の40%が養蚕を行うほど全国あらゆる地域で桑が育てられ、蚕を飼っていたということから日本の重要な産業だったことがわかります。1950年代には世界シェア60%まで占めていた日本製シルクですが、安価な労働力を求め生産地は東南アジアに移り、1972年中国に世界シェアを奪回され国内生産量は激減していきます。

(余談ですが… 私が40年前小学校で習った地図記号に 「桑畑」 もありました。時代と共に2013年に使われなくなっているそうです。)

国内では衰退してしまった養蚕業ですが、シルクの需要は減少することなく世界全体での生産量は上昇しています。

蚕蛾の卵からシルクになるまで

かつて日本が世界シェアを誇っていたシルクです。少し恐々ながら蚕から繭になるまでの生産過程を見てみたくなりました。周りのかたに聞いてみると、小学校で理科の時間に「完全変体の生物」として蚕を育てた経験があるかたも多くいらっしゃいました。

ここでは 成長過程の説明はいたしませんが、さすが世界一までになった国内の養蚕業です。各地の生産組合や博物館で詳しい解説やYoutubeで個人のかたが生育している動画が公開されています。

一般財団法人 大日本蚕糸会 http://www.silk.or.jp/

郡上どっとcom(蚕)http://gujo.com/silk/kaiko.html

ザ・メイキング 絹糸ができるまで

蚕は昆虫でなく家畜

蚕は育てやすく、良質な繭が量産できるよう品種改良され、今では自然界の昆虫ではなく家畜の扱いになっています。人の世話なくしては生育もできず、屋外へ逃げ出すことや、自ら餌を探すこと、成虫になっても飛ぶこともできなくなっています。

数え方かたも一匹とは数えず、1頭、2頭と数えるそうです。

1.5ミリの卵から孵化し桑の葉だけを食べ続け、(固形飼料も開発されています)70ミリ~85ミリくらいまで生育し約1200メートルの細い糸を吐きだし繭を作り60日間ほどの一生を終えること。

現在では繊維としてだけではなく、繭の成分から化粧品やサプリメント、蚕の体内で新型コロナのワクチンとなるたんぱく質の成分を作り出す研究も行われています。新しい利用方法で生産量が激減した国内養蚕業も近代的な生産工場化を図って復活する兆しがあるようです。

知るとなんとも不思議な魅力のある生態です。

生態や生産過程にご興味がありましたら上記の動画をご覧になってみてください。

シルクは蚕からいただく、貴重な素材ですから大切に活用したいものです。

私どもではお使いになられなくなったお品がございましたら、再び活用してくれる次のかたへお届けいたします。

繭から糸を取り出す体験をしてみた

かって養蚕を行っていた村上市朝日村の養蚕農家さんのかたたちで繭からお花を作っている工房があるので訪ねてみました。

30色以上に染色された繭からひとつひとつお花を手作りして展示、販売しています。

カラフルな繭がたくさん並んでます。

こんなに素敵なブーケもオーダーできます。

こちらでは養蚕文化の伝承のために、繭からの糸引きや、繭からお花つくりを体験できます。

繭の糸引きを体験してみました。

1、繭を60度~70度の温水に15分ほど漬ける。(煮る感じです。)

2、乾燥していた繭がやわらかくなり、糸を接着しているセシリンという物質が溶けて糸先がほどけ出てきます。

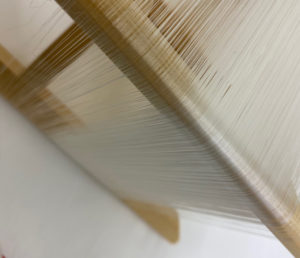

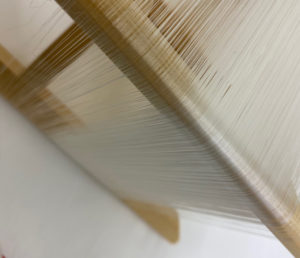

3、6〜7個の繭の糸先を集めヨリを掛けて1本にし、巻き取っていく。

(本来は20個ほどをまとめます)

1本の糸は見えないくらい細いものですが、想像よりはるかに丈夫です。

つややかな糸です。

驚いたことは、途切れることなく1本で繋がっていること。

サナギが透けて見えるようになるまで巻き取ることができました。

さなぎが出てきました。

お土産にお持ち帰りできます♪

朝日シルクフラワー制作工房

(朝日村繭の花の会)

〒958-0261 新潟県村上市猿沢1215 TEL&FAX:0254-72-0387

<営業時間>9:00~17:00 <休館日>毎週月曜日 (祭日の場合は翌日)